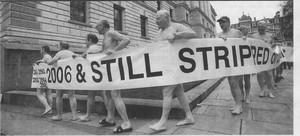

La

photo ci-jointe nous montre des retraités anglais défilant nus, dans

Londres, pour montrer la détresse de leur situation. Le système anglais

n’ a rien à voir avec le nôtre, puisqu’il est basé sur un minimum de

cotisations de la part des employeurs et employés au système d’Etat, et

donc sur des retraites d’Etat servies très faibles (440 euros/mois pour

une personne seule et 610 pour un couple).

La

photo ci-jointe nous montre des retraités anglais défilant nus, dans

Londres, pour montrer la détresse de leur situation. Le système anglais

n’ a rien à voir avec le nôtre, puisqu’il est basé sur un minimum de

cotisations de la part des employeurs et employés au système d’Etat, et

donc sur des retraites d’Etat servies très faibles (440 euros/mois pour

une personne seule et 610 pour un couple).Les salariés sont donc supposés se préoccuper eux-mêmes de leurs compléments de retraite, en investissant une partie de leur paye dans n’importe quel placement, immobilier, obligations ou actions, seuls ou via des fonds de pension. Le système a bien fonctionné dans les années 1990 avec la hausse de la Bourse d’avant le krach.Toutes sortes de comportements déviants ont été ensuite notés, dans un système où les obligations légales en termes de prudence dans la gestion et de contrôle sont très faibles. Certains gestionnaires ont pris des risques excessifs sur les actions, au détriment de placements plus sûrs, certaines sociétés ont arrêté de cotiser en jugeant que la hausse des actifs des fonds leur permettait de s’en dispenser, et l’Etat lui-même en 1997 (merci, Monsieur Gordon Brown !) a décidé de ponctionner ces fonds de pension de 5 milliards de livres (6,5 milliards d’euros) tous les ans.

Résultat : un certain nombre d’entre eux se sont déclarés en faillite, et leurs adhérents ont vu leurs retraites amputées de retraites complémentaires, qui représentaient un tiers à deux tiers de leur dernier salaire. Retour donc, pour eux, brutalement aux retraites d’Etat plus ou moins améliorées. Ils sont ainsi 85 000, au Royaume-Uni, qui ont essayé d’attirer l’attention sur leur triste sort, de la manière que vous voyez, et se sont adressés au médiateur pour qu’il se fasse l’avocat de leur cause auprès des pouvoirs publics. Tony Blair vient de répondre officiellement que ce n’était "pas au contribuable d’éponger les pertes d’entreprises privées" . Il est vrai que l’impact d’un tel précédent (22 millards d’euros), susceptible d’être suivi de pas mal d’autres, serait tout à fait critique pour le budget.

Ce problème, socialement dramatique, de la faillite de certains fonds de pension mal gérés fait ressortir le problème connu au Royaume-Uni de la faiblesse des retraites face à l’impact de la démographie qui, comme en France, est extrêmement déséquilibrée. Le Royaume-Uni est simplement dans un état d’impréparation face au problème bien plus grand que le nôtre, même si le nôtre est loin d’être parfait. Car les pouvoirs publics, qui se réfugient maintenant derrière le caractère privé de ces fonds, en ont néanmoins fait la promotion dans le public, et en ont bénéficié indirectement par la diminution de la pression que cela mettait sur le système d’Etat, qu’ils étaient censés suppléer. Par ailleurs, l’Etat a oublié dans l’affaire son rôle de police et de contrôle régalien, qui était de s’assurer que la gestion, le niveau de risque pris, le caractère obligatoire des versements des sociétés et salariés et l’équilibre fonds reçus/engagements de retraites étaient la condition indispensable à la viabilité du système.

Le trou des finances des retraites, privées et publiques, en Angleterre est tout à fait considérable, puisqu’il manque 300 millards d’euros pour honorer les engagements actuels de ces fonds. Pour les décennies à venir, ce sont entre 750 et 1050 millards d’euros qui manquent. Sans compter que les jeunes générations, comme toujours insouciantes et qui ne se bousculent pas pour cotiser à des fonds dont ils voient la fragilité, ne se pressent pas pour épargner en vue de leurs propres retraites.

Très gros problème pour nos amis anglais, dont on soupçonnait l’importance, mais dont l’ampleur révélée et chiffrée est ahurissante. L’augmentation des cotisations obligatoires, le report de l’âge de la retraite, et sans doute des régles de conduite strictes pour tous les fonds, semblent inévitables. Il est grand dommage que Monsieur Tony Blair ne s’en soit pas préoccupé beaucoup plus tôt...

Pour mémoire, et pour rassurer mes lecteurs, le montant de la cagnotte que nous sommes censés constituer dans le Fonds de réserve des retraites pour couvrir la période 2030/2040 n’est que de 150 millards d’euros. C’est dire la différence d’ordre de grandeur du problème des retraites entre la France et l’Angleterre.

Source: Agoravox